[신고리-북경남 송전선 시리즈] ②송전선로를 따라 생겨나는 갈등

[신고리-북경남 송전선 시리즈]②송전선로를 따라 생겨나는 갈등

전력의 생산 지역과 소비 지역 간 불균형이 심화되고 있다. 송전선로를 둘러싼 갈등이 전국에서 발생하고 있지만 단순히 지역 이기주의 문제로 치부되는 상황이다. 이에 따라 근본적인 대책이 필요하다는 지적도 나오고 있다.

2008년부터 경남 밀양시 주민들은 송전탑 건설을 둘러싸고 갈등을 겪어왔다. 한국전력공사(이하 한전)가 고리 원자력 발전소 3호기의 전력을 송출하기 위해, 밀양 지역에 초고압송전탑 건설을 추진했기 때문이다. 한전과 주민들의 갈등이 극에 치달았던 2014년 6월, 언론은 앞다퉈 밀양 송전탑 사태를 보도했다. 그러나 송전탑 건설을 둘러싼 갈등은 밀양에서만 일어나는 일이 아니다. △신한울-강원-신경기의 765kV △당진화력-북당진의 345kV △북당진-신탕정의 345kV 송전선로를 따라 주변 지역 주민의 반발이 일어나고 있기 때문이다. 제2의 밀양 사태가 다른 지역에서 다시 되풀이 되고 있는 것이다.

쓰는 건 ‘수도권 주민’, 피해는 ‘비수도권 주민’?

송전선로를 둘러싼 갈등이 계속되는 이유는 우리나라 전력 시스템의 구조적인 문제에 있다. 현재 우리나라의 전력 수급 구조는 대용량 발전소에서 생산한 전력을 타 지역으로 송출하는 시스템이다. 주요 발전소는 △영동 △충청 △호남 △영남 등 비수도권 지역에 분포하고 있지만, 전력이 주로 소비되는 지역은 수도권이기 때문이다.

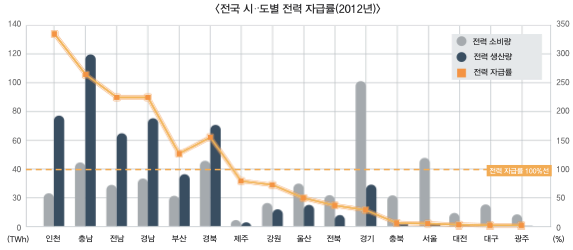

전력의 생산 지역과 소비 지역이 다른 것은 전력 자급률을 통해서도 확인할 수 있다. 전력 자급률은 전력 생산량에서 전력 소비량을 나눈 것으로, 각 지역의 전력 생산과 소비 현황을 알 수 있는 지표다. 한전에서 발표한 <2012 한국전력통계>에 따르면 경기도와 서울특별시의 경우 전력 자급률이 타 지역에 비해 크게 낮았다. 전국 16개 시·도 중 경기도는 전력 자급률 25.5%로 11위, 서울특별시는 4.2%로 13위였다. 전력 생산량보다 전력 소비량이 훨씬 많다는 것이다. 반면 주요 발전소가 위치한 충청남도, 전라남도, 경상남도는 각각 2·3·4위를 기록했다. 결국 전력의 주 소비 지역은 수도권이며, 비수도권 지역에 고압 송전탑이 세워지는 것은 전력 자급률이 낮은 수도권 지역으로 전력을 공급하기 위함이었다.

때문에 수도권과 같은 대도시를 위해 비수도권 거주민들이 희생을 강요당하는 것이 아니냐는 지적도 나오고 있다. 환경운동연합 양이원영 처장은 “전력의 주 소비층이 아닌 지역의 주민이 자신의 거주 지역에 송전선로가 지나는 것을 반대 한다”며 “이들의 생존과도 관련된 이 행동을 단순 지역 갈등이나 님비현상으로 봐선 안 된다”고 말했다.

전력 전문가들 또한 더 이상 특정 지역에 발전소나 송전선로 건설을 강제하기 어려울 것이라고 예측했다. 한국전기연구원 정구형 박사는 “다른 지역 주민의 편의를 위해 송전탑 주변의 주민이 피해를 보는 것은 사실이다”며 “앞으로 주민들과의 이해관계 상충으로 대규모 전력설비의 설치가 어려워질 것”이라고 예상했다.

불평등한 구조, 앞으로 더 심화된다

우리나라의 전력 생산·소비 지역의 불균형은 더욱 심화될 전망이다. 지난 7월, 산업통상자원부는 <제7차 전력수급계획>을 통해 신규 원자력 발전소(이하 원전)를 건설할 것이라고 밝혔다. 2029년까지 늘어날 것이라고 예상되는 전력 수요를 충족하기 위해서다. 그러나 신규 원전의 위치로 물망에 오른 곳은 전력 자급률이 낮은 수도권 지역이 아니라, 강원도 삼척시와 경상북도 영덕군이었다. 두 지역은 전력 자급률이 각각 72%와 156%로, 이미 많은 전력 생산을 하는 곳이다. 이들 지역에 원전이 들어설 경우, 해당 원전에서 생산된 전력을 전력 자급률이 낮은 다른 지역으로 송전해야 한다. 두 지역에 발전소가 설치되면 전력 생산·소비 지역의 불균형 문제는 더욱 심화되는 것이다.

원전과 더불어 비수도권 지역에 송전탑도 추가 건설될 예정이다. 이미 충남 북당진 변전소와 충남 신탕정 변전소 사이에 27기의 송전탑 건설이 확정된 상태다. 당진 화력발전소와 북당진 변전소 사이 구간에 80여 기의 송전탑을 추가로 건설하는 계획 또한 추진되고 있다.

“원전에 가까울 수록 전기 요금 할인해야”

다른 지역을 위해 피해를 감당하고 있는 발전소 주변 거주자에게 전기 요금을 할인해 주자는 목소리도 나오고 있다. 일명 ‘전기 요금 차등제’. 이 제도가 시행되면 발전소와의 거리에 따라 요금이 차등 부과된다. 원전으로부터 반경 5㎞까지는 전기료의 90%, 10㎞는 80% 등 거리와 가까울수록 할인율이 높아지는 것이다.

발전소가 위치한 지방의 자치단체들은 이러한 제도를 적극적으로 요구하고 있다. 부산광역시(이하 부산시)에서는 2013년 12월 ‘반값전기료 추진 시민운동본부’가 출범했다. 본부에 소속된 인본사회연구소 김영춘 소장은 “원전이 있는 부산시에서 수도권과 같은 전기료를 내고 있어 지역 불균형이 초래되고 있다”며 “부산시민에게 전기 요금을 반값으로 지원해 주는 방안이 필요하다”고 말했다. 이를 공론화하기 위해 부산시는 지난 6월 ‘지역별 전기요금 차등제’를 위한 토론회를 개최하기도 했다.

부산시뿐만 아니라 발전소가 위치한 다른 지역의 자치단체에서도 전기요금 차등제를 요구하고 있다. 한해 전력 생산량의 70%를 수도권 전역으로 송전하는 인천광역시는 <발전소 입지 지역 환경개선지원법>을 정부에 건의했다. 당진 지역에 화력발전소를 두고 있는 충청남도 역시 ‘사회적 비용과 원가주의를 반영한 전기요금 체계 개편 정책토론회’를 열어 전문가들과 해당 문제를 논의했다.

지역별 전력 자급률을 높이자

단순히 전기 요금을 할인하는 것이 아니라, 전력 생산·소비 지역의 불균형 문제를 해소할 수 있는 근본적 해결책이 필요하다는 지적도 나왔다. 우리나라 전력 시스템의 구조적 문제를 해결하자는 것이다. 전문가들은 ‘발전소의 입지 분산’을 제안했다. 현대경제연구원 장우석 연구원은 <국내 전력수급의 구조적 문제점 및 개선방안> 보고서를 통해 발전소를 수도권과 비수도권 지역에 분산시켜야 한다고 주장했다. 전력 자급률이 낮은 수도권 지역에 신규로 발전소를 설치해 지역별 전력 자급률을 높이자는 것이다. 다른 전문가들도 동의하는 의견을 냈다. 정구형 박사는 “안정적인 전력공급을 위해서도 한 곳에 집중적인 전력공급보다는 지역별 분산형 공급체계가 구축돼야 할 것”이라고 말했다.

전력 생산을 원전과 같은 대용량 설비에만 의존하지 말고, 용량과 형식 등을 다양화하자는 의견도 있었다. 각 지역에 적합한 발전 시설을 건설해 발전 설비의 편중 현상을 완화하자는 것이다. 이에 양이원영 처장은 “각 지역별로 적절한 발전 형식이 있다”며 “전력 자급률이 낮은 대도시의 경우 태양광 발전 등으로 자급률을 높일 수 있다”고 말했다.