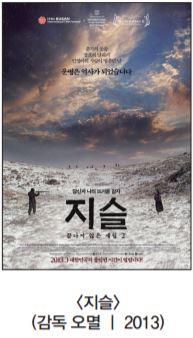

사람들이 피신한 동굴 안에 연막탄이 살포된다. “죽어라, 이 쥐새끼들아”. 연이어 총알이 빗발친다. 동굴 안에 모여 이야기를 나누던 사람들은 어느새 싸늘한 주검이 됐다. 여기저기 누워 있는 시체들은 모두 평범한 민간인들. 군인들은 폭도를 진압하라는 명을 받고 총을 발포했지만 무고한 양민을 살해했다는 생각에 좌절감에 휩싸인다. ‘제주 4·3사건’은 1947년 3월 1일 기점으로 1954년까지 7년 동안 제주도에서 발생한 이념적 무력충돌과 그 진압과정에서 3만 명가량의 주민들이 희생당한 사건을 말한다. 영화 <지슬>에서는 제주 4·3사건을 피해자인 제주도민과 군인들의 눈으로 바라보고 있다. 그들의 눈을 통해 이념적 대립에 착취당하고 유린당하는 피해자들의 비극을 묘사한다.

‘지슬’은 감자의 제주도 방언이다. 이는 작중에서 가장 많이 등장하는 단어 중 하나다. 등장인물들은 당장 죽을지도 모르는 상황에도 지슬을 나눠 먹으며 서로의 안위를 걱정하는 모습을 보였다. 반란을 모의하는 폭도와는 거리가 있다. 동굴에서 그들은 그저 한시 빨리 자신들이 처한 상황이 막연하게 끝나기를 기다린다. 지슬을 캐거나 돼지 여물을 먹이는 등 평범한 일상을 꿈꾸며 행복해했다. 하지만 군인을 피해 들어선 동굴이 발각되면서 모두 사살당하고 만다. 어떠한 잘못도 없이 이데올로기적 대립에 휩쓸려 일상을 송두리째 빼앗긴 것이다.

이후 영화는 군인들의 시선으로도 사건을 비춘다. 어쩔 수 없이 학살에 동원됐던 군인들도 이념갈등의 희생자였기 때문이다. 군인들 중 일부는 명령에 의해 원치 않는 약탈과 사살을 감행하면서 감정적인 학대를 경험한다. 자신들이 폭도라고 여기고 소탕하는 대상 대부분이 선량한 주민이라는 사실에 괴로워한다. “여기 있으면 죄 없는 사람들 다 죽여야 해” 전입 온 신병이 처음 들은 말이다. 신병은 처음 이 말을 제대로 이해하지 못한 듯 보였으나 자신이 속한 군대가 약탈을 자행하는 모습을 보고는 역겨움을 감추지 못했다. 심지어 나날이 심해지는 약탈의 수위에 탈영까지 모의하게 된다. “해안가에서 5km 밖에 위치한 것들은 모조리 죽여버려” 군대에서 떨어진 학살 명령은 제주도민의 목숨뿐만 아니라 명령받은 군인의 감정까지 학살하고 있었다.

제주 4·3사건은 지울 수 없는 우리나라의 상처다. 하지만 많은 사람들이 이 사건에 대해 제대로 알지 못한다. 그저 ‘근대 역사 중 제주도와 관련된 사건’ 쯤으로 생각하는 사람들도 많다. 사건의 피해 사실에 대해서는 크게 강조되고 있지 않기 때문이다. 설령 교과서와 매체에서 4·3사건을 다룰 때도 피해자들의 비극은 배제한 채 사상의 대립으로만 조명하는 경우가 대다수다. 하지만 영화 <지슬>은 4·3사건을 더 이상 이념적 관점에서만 해석해서는 안 된다고 말하고 있다. 국가 안보 보장이라는 미명 아래 희생당한 이들의 넋을 위로하는 것이 먼저라며 우짖고 있었다.