지난 5일 오후, 학교는 한산했다. 모처럼의 연휴를 맞은 학내구성원들이 자리를 비운 탓이다. 그렇다고 허하지는 않았다. ‘우리’는 여전히 자리하고 있었다.

구(舊)정문이라 불리는 곳에는 무지개문이 ‘부산대학교’임을 자청하며 굳건히 서 있었다. 하얀 아치를 그린 무지개문은 개교 10주년을 기념해 건립됐다. 1980년대 초, 현재의 정문이 들어서기 전까지 무수한 동문들은 이곳을 정문삼아 지나치며 기억을 담아냈다.

펼쳐진 길을 따라 발을 내딛으니, 시선을 둔 곳에 독수리의 웅장한 자태가 높이 솟아있었다. 웅비의 탑이다. 개교 25주년을 기념해 건립된 웅비의 탑은 당시 학생들이 모은 성금으로 축조된 각별한 조형물이다. 학문을 닦아 더 큰 세계로 비상하려는 효원인의 기상을 ‘창공을 향하는 독수리’로 형상화했다. 힘차게 뻗쳐오르는 날개는 마치 우리의 기개와도 같지 않을까.

독수리를 등지고 발길을 옮기니, 37년 전의 함성이 울려온다. 메아리의 진원지는 10・16기념관이다. 부마민주항쟁 26주년을 맞이해, 진원지인 우리 학교에 건립됐다. 민주항쟁의 역사와 그 정신을 조명하고 이를 계승하기 위함이다. 우리나라 민주화 역사의 큰 획이 시작된 곳, 능히 부산대학교라 말할 수 있다.

오르막길을 따라 조금 걷다보니 소담한 계단이 드러났다. 이를 딛고 고즈넉한 언덕으로 향하니 비석 하나를 발견할 수 있었다. 바로 문창대다. 무릇 상징물은 무어를 대표함과 동시에, 염원을 간직하고는 한다. 문창대가 그렇다. 6개의 별을 일컫는 문창궁에서 비롯된 문창이라는 말은, 결국 우리학교가 문운(학문이나 예술이 번성하는 기세)을 발산하는 중심지로 자리매김하라는 바람이었을 것이다.

캠퍼스의 중심 즈음으로 방향을 틀었더니, 우리 학교의 산 증인들이 나타났다. 역사가 깃든 이들, 박물관과 콰이강의 다리다. 이들은 1956년 의좋게 태어나 아직까지 그 위상을 유지하고 있다. 예순 해를 가뿐히 넘긴 지금, 우리 학교의 시련과 영광을 모두 지켜보며 역사를 함께한 이들이다.

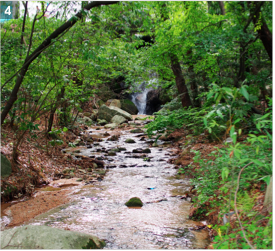

금정산에 안긴 학교의 오르막은 숨을 가쁘게 한다. 호흡을 가다듬고 다시금 내리막을 따라 흘러가본다. 미리내골이 나란히 흐르고 있다. 은하수계곡을 뜻하는‘미리내골’은 1982년 계곡 이름 짓기 공모에서 당선된 이름이다. 마치 밤하늘의 은하수처럼 맑고 아름답다는 뜻. 교정을 매운 나무들 사이로 흐르는 물소리의 운치는 여느 학교에서도 찾아보기 어렵다. 1km에 육박하는 우리의 줄기는, 이다지도 자랑스럽게 뻗어 있다.

찰나의 시선조차 아끼는 지금 시대, 발걸음을 옮기기란 여간 어려운 일이 아니다. 허나 시대의 병증과는 무관하게 상징물은 오롯이 버티고 있다. 이에 많은 것이 필요치는 않다. 단지 기념과 기억의 공존. ‘기념’은 능히 유지되고 있으나 ‘기억’은 시나브로 흐려지고 있다. 수년 뒤에도 여전히 ‘우리’임을 주창할 이들에게, 잠시나마 우리의 기억을 스치는 것이 마냥 의미 없지만은 않을 것이다. 일흔 돌을 엿새 앞둔 시점이다

당시 부산대학교 박선기 후원회장이 건립비를 출연해 축조했다