최근 몇 년 사이에 전국적으로 벽화마을, 문화마을, 예술마을 등 다양한 마을들이 생겨나고 있다. 부산 역시 벽화마을, 문화마을 등이 여러 군데 조성됐다. 이 중 한국의 산토리니로 불리는 감천문화마을과 영화 촬영지로 유명세를 탔으며 벽화마을이기도 한 매축지를 지난 10일과 11일에 차례대로 방문했다.

‘일주일에 2,000명’ 몸살 앓는 감천문화마을

감천문화마을에 올라가는 마을버스 안은 평일 낮임에도 사람들로 북적거렸다. 그 중 절반 이상은 젊은 사람들로, 그들의 손에는 카메라 혹은 연인의 손이 쥐어져 있었다. 장하영씨 역시 남자 친구와 함께 감천문화마을을 방문 중이었다. 그녀는 “감천문화마을을 보기 위해 서울에서 부산으로 여행을 왔다”며 들뜬 표정을 지었다.

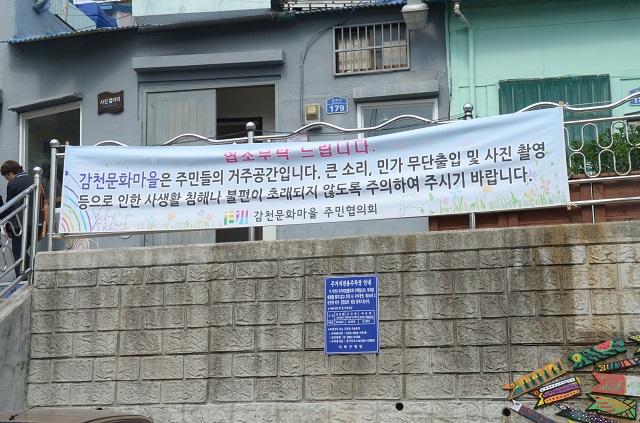

감천문화마을의 입구에는 ‘주민에게 피해가 가지 않게 협조해 달라’는 내용의 플래카드가 걸려 있었다. 감천문화마을에서 가장 전망이 좋다는 하늘 마루로 올라가는 골목길 중간 중간에도 조용히 해줄 것을 부탁하는 조형물들이 설치되어 있었다. 하늘 마루전망대에 올라서자, 감천항의 전경이 한눈에 들어왔다. 오밀조밀 모여 있는 오래된 가옥들은 6.25 전쟁 당시 이곳에 삶의 둥지를 틀었던 피난민들의 삶을 고스란히 담고 있는 듯했다. 아름다운 풍경 때문이었는지 조용히 해달라는 표시가 무색하게 몇몇 이들은 환호성을 내지르기도 했다.

하늘마루에 있는 마을정보센터에 일하는 송미선씨는 “평일에는 2~300명이, 주말에는 1,000명 가까이 되는 사람들이 마을에 찾아온다”며 문화마을로 된 이후 “주민의 일자리가 늘었고, 마을에 활력이 넘친다”고 말했다. 그러나 그녀는 “사람들이 많이 찾아오다 보니 사진 촬영이라든가 소음때문에 주민이 피해를 보는 측면도 있다”고 했다.

아니나 다를까 마을 주민 ㄱ씨는 “주말에 자고 싶어도 시끄러워서 잘 수가 없다”며 불만을 토로했다. 그래도 일자리가 늘지 않았냐는 질문에 “일자리도 늘었는지 모르겠다. 몇몇 사람에만 해당하는 것 같다”고 대답했다. 마을 입구에서 토스트 가게를 하는 이현주 씨는 “수입이 늘기는 했다. 그런 점에서 장사하는 사람한테는 좋다. 그런데 일반 주민은 불편을 많이 겪는다”고 말했다. 여러 주민의 이야기를 듣고 있는데 교복을 입은 학생들이 나타났다. 그들은 마을을 이리저리 뛰어다니고, 소리를 지르기도 했다. 그들에게 다가가 무슨 일로 여기에 왔느냐고 묻자“ 학교 동아리 활동 때문에 어쩔 수 없이 왔다”며 짜증 섞인 목소리로 대답하고는 자신들의 갈 길을 가버렸다. 필자 역시 북적거리는 감천문화마을을 뒤로 하고 다시 마을버스에 올라탔다.

우리의 근현대사를 담고 있는 매축지

다음 날에는 동구에 있는 매축지를 찾았다. 사람들로 북적대던 감천문화마을과 달리 매축지는 상당히 한산했다. 이 지역은 일제강점기에 바다였던 곳을 인공적으로 메워 육지화한 곳으로, 6.25 전쟁 때 피난민들이 모여들며 지금과 같은 형태가 됐다.

집 앞에 나와서 햇볕을 쬐고 있는 ㄴ씨에게 벽화가 그려진 이후 마을에 달라진 점이 있느냐고 묻자“ 별로 달라진 게 없다. 그려놓으면 그려놓은 거지”라며 관심이 없다는 표정을 지었다. 이후 몇몇 주민에게 인터뷰를 요청했지만, 그들은 모두 손을 절레절레 흔들며 “잘 모른다”고 답하였다. 그러던 와중에 가게 문을 활짝 열어 놓고 골동품을 손보고 있던 이정철씨를 만날 수 있었다. 그는 태어나서부터 지금까지 쭉 매축지에서 산 매축지 토박이였다. 벽화를 보러 사람들이 많이 오냐는 질문에 “예전에는 관광버스를 전세해서 오는 사람들도 있었지만, 요새는 다른 곳에 벽화마을도 많이 생겼고, 매축지에는 상가가 거의 없어서 예전만큼은 아니다”고 말했다. 또한, 감천문화마을과 마찬가지로 매축지 역시 벽화가 생겨서 좋아하는 이들도 있지만, 별로 좋아하지 않는 이들도 있다는 이야기를 들을 수 있었다. 특히 다른 이의 카메라에 찍히는 것에 거부감을 느끼는 분들이 많다고.

이정철씨는 인터뷰 중에도 골동품에서 손을 떼지 않고 하던 작업을 계속했다. 가게 안에는 다양한 골동품이 있었고, 그중에는 100년이 넘는 골동품도 있었다. 필자가 오래된 축음기가 제대로 작동할지 궁금해 하자 그는 사이먼 앤 가펑클의 레코드판을 축음기 위에 올려놓았다. 축음기에서 흘러나오는 <The sound of silence>는 세월의 무게가 더해져 더욱 깊은 울림으로 다가왔다. “가수 김종서도 여기에 음악을 들으러 왔었다”고 말하는 이정철씨의 모습에서 자신의 가게와 골동품에 대한 은근한 자부심을 느낄 수 있었다. 그는 “오래되었을 뿐 이지 조금만 손보면 아직 잘 돌아가” 라고 말했다. 이는 골동품만이 아니라 그의 터전인 매축지에도 해당하는 말이라는 생각이 들었다.

감천문화마을과 매축지는 분명 낡고 오래되었다. 그렇다 보니 불편한 점 역시 많다. 매축지의 몇몇 주거지는 비가 새는데도 불구하고 그것을 수리하려면 건물 전체에 무리가 가서 그대로 방치되고 있다. 실질적으로 고쳐야 할 부분들이 곪아 터지고 있는데, 그 위에 그림을 덧칠하는 것이 과연 무슨 의미가 있을까. 마을에 활력을 불어넣기 위해 그려졌다는 그림들은 이처럼 철저히 현실과 격리되어 있었다. 삶과 벽화 사이의 괴리가 빚어내는 기묘함에 사로잡혀 카메라를 연신 눌러대는 외부인들. 오히려 자신들의 마을에서 철저히 타자화 되고, 소외되는 감천문화마을과 매축지 주민의 모습에 마음이 불편하다.